婦人科でのワクチンについて

ワクチン接種(=予防接種)について、「婦人科で受ける」というイメージがない方も多いかもしれません。

しかし、検査も同時に受けられたり、女性特有の悩みについて相談できたりと、実は婦人科で予防接種を受けるメリットは大きいのです。

梅田駅前婦人科クリニックでは、子宮頸がん、麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜの4つの病気について、予防接種を行っています。

※現在、風疹・麻疹・MRワクチンは供給が不安定のため受付を停止しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

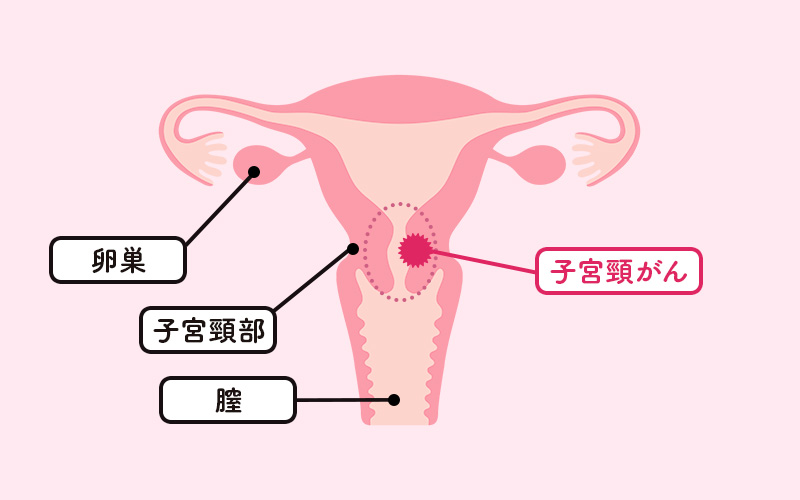

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)

子宮頸がんは特定のHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染と関係の深いがんです。HPVは主に性器接触で感染します。性交経験のあるほとんどの人が、一生のうちに一度はHPVに感染するといわれているほど、HPVはありふれたウイルスです。

性交経験の前にワクチンを接種することで、高い予防効果が期待できます。

子宮頸がんワクチンとは

子宮頸がんワクチンは、子宮頸がんを引き起こすHPVの感染を予防するワクチンです。そのため、HPVワクチンとも呼ばれています。

HPVには100種類以上の型があり、その中で少なくとも13種類のウイルスに発がん性があるのです。

子宮頸がんワクチンの種類によって、どの型のHPV感染を予防できるかが異なります。

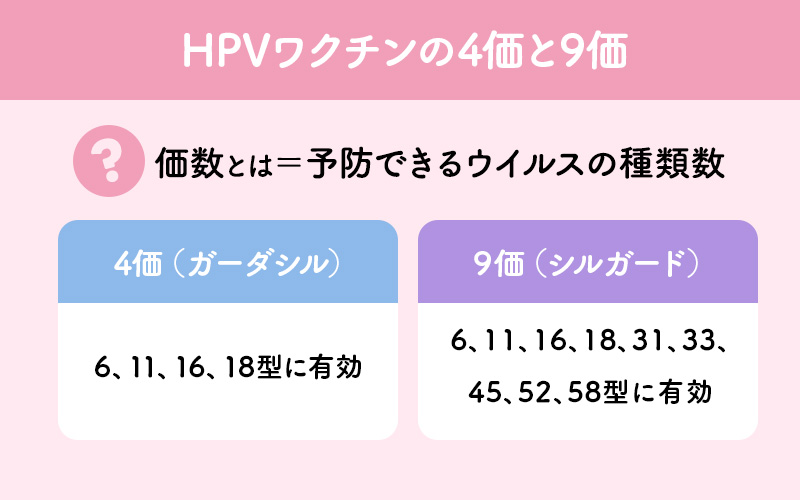

4価と9価の違いは?

ワクチンでは、予防できるウイルスの種類を指す数値として「価数」が使用されます。4価であれば4種類の、9価であれば9種類のウイルスを予防できるというわけです。

子宮頸がんワクチンでは4価として「ガーダシル」、9価として「シルガード」があります。ガーダシルは6、11、16、18型のHPVに有効で、小学校6年から高校1年生相当の年齢の女性であれば、公費による定期接種が可能です。

シルガードは6、11、16、18、31、33、45、52、58型のHPV感染を予防できます。ガーダシルよりも広い範囲のウイルスに対して有効なため、多くの人に選ばれているワクチンで、2023年4月からは公費接種の対象にもなりました。

子宮頸がんワクチンの副反応

子宮頸がんワクチンの副反応の軽度なものとして、注射をした部位の痛み・腫れ・発赤などが挙げられます。これらの副反応は決して珍しいものではなく、子宮頸がんワクチン以外のワクチン接種でも起こり得ます。時間経過とともにおさまるので、過度な心配は不要です。

重篤な副反応として、注射の恐怖による失神やアナフィラキシー、気管支けいれん、じんましんなどがあるとされていますが、報告件数が少なく、発生頻度も不明です。

また、以前「子宮頸がんワクチン接種後に、全身の痛みや歩行困難、睡眠障害や記憶障害などの副反応が起こった」とマスコミに大々的に取り上げられたことがありました。

しかし、日本産科婦人科学会は、世界保健機構(WHO)の見解も踏まえて「HPVワクチンの推奨を変更しなければならないような安全性の問題は見つかっていない」としています。

一方でWHOは「予防接種ストレス関連反応(Immunization Stress-Related Response: ISRR)」という概念を提唱しており、ワクチンの種類に関係なく、ワクチン接種そのもののストレス反応によって、重篤な副反応が起こる可能性も示しています。

梅田駅前婦人科クリニックではこうした報告を踏まえて、安全性に細心の注意を払い、ワクチン接種を行っているので、安心してご相談ください。

子宮頸がんワクチンは何歳で受けるとよいのか?

国は小学校6年~高校1年相当の年齢の女子に対して子宮頸がんワクチンの接種を勧め、公費での定期接種を推進しています。これは「性行為を経験する前のワクチン接種が有効」という考え方に基づいたものです。

しかし、例え性行為を経験した後であっても、子宮頸がんリスクの高いHPVに感染していなければ、ワクチン接種は有効といえます。

子宮頸がんに関するHPVの種類は多様なため、公費による定期接種の対象年齢から外れていても、子宮頸がんワクチンを検討する価値はあります。

参考:厚生労働省|ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~

参考:公益社団法人日本産科婦人科学会|子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために

MRワクチン

(麻疹・風疹混合ワクチン)

麻しん、風しんともに「子どものころにかかりやすい病気」あるいは「幼少期に予防接種を済ませるもの」というイメージのある方もいることでしょう。

両疾患とも大人になってかかるとさまざまなリスクが伴うため、抗体のない方はワクチン接種が効果的です。

麻しんと風しんおよび、混合ワクチンについて解説します。

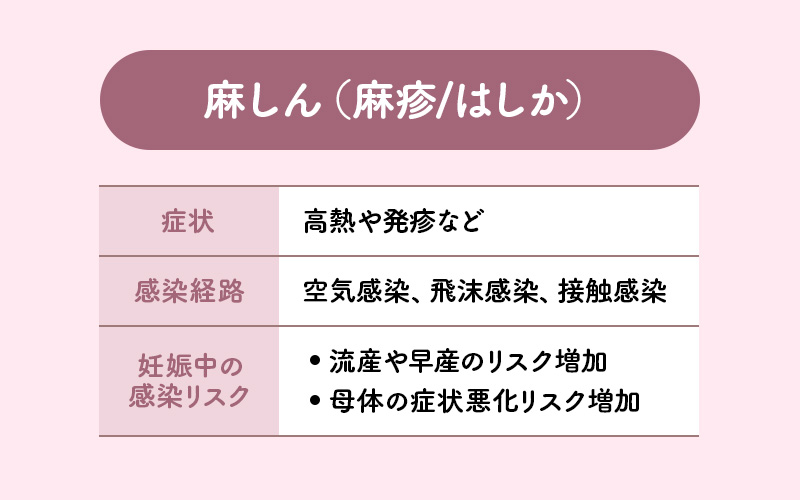

麻しん(麻疹/はしか)とは

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症です。一般的には「はしか」とも呼ばれています。主な症状は発熱(39度以上の高熱)や発疹です。

麻しんウイルスの感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%の確率で麻しんを発症します。

感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染です。ヒトからヒトへ感染が伝播するので、日常生活の中でも感染リスクがあります。

妊娠中の女性が麻しんに感染しても、胎児への影響は少ないとされています。一方で、母体への影響は大きく、脳炎などを引き起こし重症化する可能性が高まります。結果、流産や早産のリスクが高くなるのです。

現在、麻しんに効果的な治療方法は存在せず、発症した場合は症状を軽くする対処療法を行います。麻しんが発症しないよう、ワクチン接種を検討しましょう。

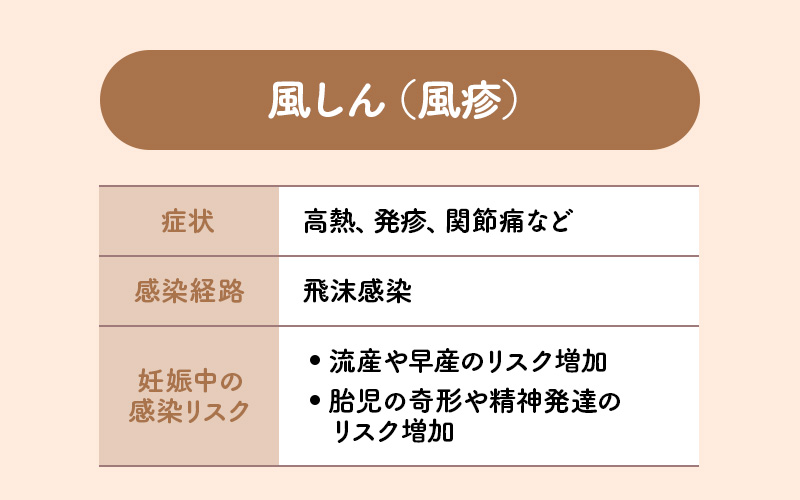

風しん(風疹)とは

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症です。非常に感染力が強く、飛沫感染でヒトからヒトへと伝播します。

成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、激しい関節痛が見られたりと、小児より重症化する可能性が高いのが特徴です。

また、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、先天性風しん症候群※の子どもが生まれてくる確率が高くなります。妊娠を望まれるカップル・夫婦の方は風しんの抗体検査を行い、抗体がない場合はワクチンを接種することを強くおすすめします。

※先天性風しん症候群(CRS)とは、母親が妊娠中に風しんウイルスに感染することで胎児に生じる病気の一群のことです。妊娠12週未満で感染した場合、85%もの割合で胎児が影響を受けるとされています。目や耳が不自由になったり、心臓の奇形や精神の発達にも障害が出たりする可能性があります。また、死産や流産、早産が起こることも珍しくありません。

MRワクチンの有効性

MRワクチンとは、麻しんウイルスと風しんウイルスに有効な2価ワクチンです。MRワクチンの接種によって、95%程度の人が麻しんウイルスと風しんウイルスに対する免疫を獲得できるとされています。

ワクチン接種後の反応として発熱、発疹、鼻汁、咳嗽、注射部位紅斑・腫脹など起こることはありますが、重篤な副反応が起こる可能性は極めて低いです。

MRワクチンは病原性の損なわれていないウイルスを利用する生ワクチンのため、妊娠中の方は接種できません。また、ワクチンで体内に侵入したウイルスが胎児へ影響を与えることを避けるため、ワクチン接種後2ヵ月間ほどは避妊が必要です。

※梅田駅前婦人科クリニックでは、麻しんあるいは風しんのみの予防接種も行っています。

MRワクチンの接種時期

MRワクチンの接種時期は、1歳の赤ちゃんのタイミングである第1期と、小学校入学前の第2期に分かれます。この期間に麻しんおよび風しんの予防接種を受ける方が多いです。以降は、任意のタイミングで予防接種を受けることになります。

抗体がない場合、どのタイミングで予防接種を受けたとしても効果的です。

当クリニックではワクチン接種だけでなく、抗体検査にも対応しています。「現在、抗体があるか不安」という方もぜひご相談ください。

大阪市(梅田エリア)の

風しん予防接種費用助成について

梅田駅前婦人科クリニックのある大阪市では、赤ちゃんの先天性風しん症候群の予防を目的として、任意の風しんワクチン接種費用を助成しています。

対象となる方は、ぜひご活用ください。

助成内容

対象となるワクチン接種費用のうち、実際に支払った額に対して以下の上限を設けて助成されます。

- ・麻しん風しん混合(MR)ワクチン:上限10,351円

- ・風しん単体ワクチン:上限6,809円

※麻しんおたふくかぜ風しん混合(MMR)ワクチンは対象外です

※一定以上の所得がある場合、助成額から2,000円が差し引かれます

助成対象者

接種当日に大阪市に住民登録があり、風しんの抗体価が低い(例:HI法16倍以下、EIA法8.0未満)方で、以下のいずれかに該当する方

- ① 妊娠を希望する女性

- ② 妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻関係は不問)

- ③ 妊婦の配偶者

- ④ 妊娠を希望する女性の同居者

- ⑤ 妊婦の同居者(生活空間を共にする家族等を含む)

一方、以下の方は助成制度の対象外です。

助成の対象外となる方

- ・風しんの抗体価が十分にある方(HI法32倍以上、EIA法8.0以上など)

- ・妊娠中、または妊娠をしている可能性がある方

- ・平成25年度以降に実施した風しんワクチン接種費用助成事業により、MRワクチンまたは風しんワクチンを接種した方

- ・MRワクチンまたは風しんワクチンの接種日から5年以上経過している方

- ・同居者であり、令和6年3月31日以前にMRワクチンまたは風しんワクチンを接種されている方

費用助成を受けるための流れ

助成制度は、償還払い方式(接種費用をいったん自己負担し、後日市に申請)です。接種医療機関に指定はなく、大阪市内の任意の医療機関で接種ができます。

具体的な流れは以下の通りです。

手続きの流れ

- 1.風しん抗体検査を受ける

- 2.医療機関で対象ワクチンを接種し、費用を支払う

- 3.接種を受けた本人が、大阪市の行政オンラインシステムにより申請

- 4.指定口座に助成金が振り込まれる

申請に必要な書類

- ・抗体検査の結果書類(接種前のもの)

- ・公的な本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

- ・領収書

- ・通帳またはキャッシュカードの写し

- ・課税(所得)証明書、パスポートまたは在留カード等(該当者のみ)

接種券の利用について

生活保護受給世帯や市民税非課税世帯の方で、接種費用の一時的な立て替えが困難な場合は、申請により接種券の利用が可能です。詳しくは大阪市保健所感染症対策課(06‐6647‐0813)へお問い合わせください。

風しん予防接種費用助成についての詳細は、大阪市公式サイトでご確認ください。

おたふくかぜワクチン

(ムンプスワクチン)

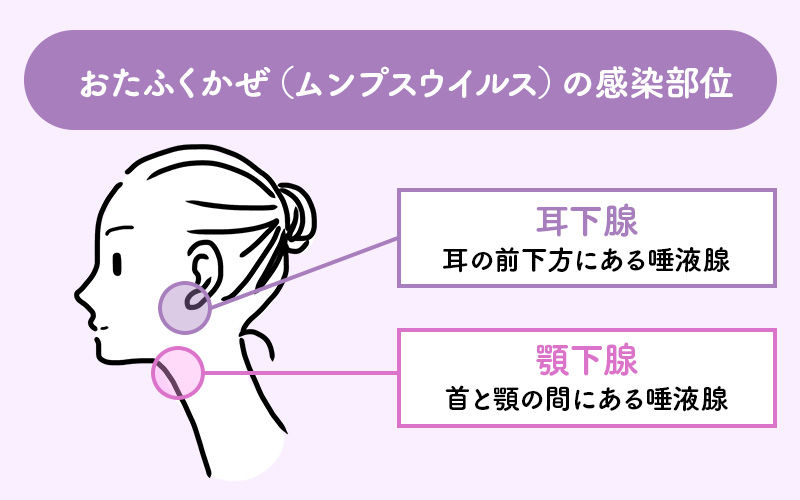

おたふくかぜはムンプスウイルスが原因の感染症で、正式名称を「流行性耳下腺炎」といいます。

幼少期に感染することが多く、3歳から6歳の子どもが感染者のおよそ6割を占めています。

主な症状は耳下腺(じかせん)や顎下腺(がくかせん)の腫れや、押したときの痛み(圧痛)、飲み込むときの痛み(嚥下痛:えんげつう)などで、発熱も伴うのが一般的です。

おたふくかぜの危険性

おたふくかぜが危険視される理由の1つが「合併症のリスク」です。女性は卵巣炎、男性は精巣炎を起こす可能性があります。特に大人になってから感染した場合は重症化リスクが大きく、不妊症の原因になることもあるのです。

また、中枢神経にウイルスが入り込むと、無菌性髄膜炎や、難聴、膵炎などが起こる危険もあります。

さらに、妊娠中の女性がおたふくかぜにかかると、自然流産が起こる可能性もあります。

麻しん同様、有効な治療方法はなく、発症した場合は対処療法を行うほかないので、ワクチンで事前に発症を防ぐことが大切です。

おたふくかぜワクチンとは?

おたふくかぜワクチンは文字通り、おたふくかぜの発症を予防するためのワクチンです。日本小児科学会の資料には、ワクチン1回の接種で88%、2回の接種で99%もおたふくかぜの発生者数が減少したと記載されています。

おたふくかぜワクチンはMRワクチンと同じく、生ワクチンです。そのため、妊娠中の方は接種できません。

妊娠を望まれる方は、事前に予防接種を受けてください。

おたふくかぜワクチンは大人も受けられる?

おたふくかぜは幼少期に発症することが多いため、小児期に予防接種を受けることが望ましです。そのため、多くの方が子どものころに予防接種を済ませています。

しかし、大人になって「予防接種を受けたかどうか覚えていない」「抗体があるかどうかわからない」と不安を感じている方もいます。

抗体がない場合、何歳になっておたふくかぜワクチンを接種したとしても効果的です。特に今後、妊娠を望まれる方は抗体を獲得することをおすすめします。

梅田駅前婦人科クリニックでは予防接種のほかに抗体検査も可能なので、ぜひご相談ください。

梅田駅前婦人科クリニックの

ワクチン料金表

| 子宮頸がん予防接種(HPVワクチン) |

ガーダシル(4価):17,000円/1回 シルガード9(9価):30,000円/1回 |

|---|---|

| 麻疹・風疹混合(MR) | 9,500円 |

| 風疹 | 6,600円 |

| 麻疹 | 6,600円 |

| おたふくかぜ(ムンプス) | 6,600円 |

- ※予防接種・ワクチンは診察料込みになります。

婦人科でワクチンを受ける意義

妊娠中に麻しんや風しん、おたふくかぜにかかると、母体だけでなく、赤ちゃんにも大きな影響を与える可能性があります。そのため、もしこれらの病気の抗体がない場合は、妊娠前にワクチンを接種する必要があるのです。

婦人科では妊娠を希望される女性に対して、ブライダルチェックや性病検査などを提供しています。ワクチン接種だけでなく、さまざまな視点から妊娠の準備ができる点は、婦人科ならではです。

また、子宮頸がんワクチンについては、副反応について心配される方が多いです。女性の身体のことについて知り尽くした婦人科であれば、安全面に考慮したワクチン接種やアフターフォローができます。

各種ワクチンをご希望の方はぜひ、梅田駅前婦人科クリニックにご相談ください。

予防接種・ワクチンに関する

よくあるご質問

婦人科での予防接種やワクチンに関して、患者様からよくいただくご質問と回答を紹介します

- ワクチンを打てば病気にかかることはないのですか?

- A.いいえ。例えばワクチン接種後も体質によっては、期待通りの抗体が得られないこともあり、その場合は病気にかかってしまう可能性もあります。

ただし、ワクチンによって病気にかかる確率が減ることは事実であり、もし病気になったとしても、軽い症状で済むケースも少なくありません。

mワクチンは効果的な予防方法といえます。

- 妊娠中でも予防接種を受けることは可能ですか?

- A.インフルエンザワクチンのように、病原性を失わせた不活化ワクチンであれば、妊娠中の方でも接種できます。

ただし、弱毒化されてはいるものの、病原性は損なわれていないウイルスや細菌を利用する生ワクチンは、妊娠中の方は接種できません。

MRワクチンや麻しんワクチン、風しんワクチン、おたふくかぜワクチンは生ワクチンです。

また、日本産婦人科医会は子宮頸がんワクチンについて、妊娠中の接種を推奨していません。そのため、当クリニックでも妊娠中の方の子宮頸がんワクチン接種はお断りしています。

- 予防接種やワクチンは保険適用ですか?

- A.ワクチンは病気の治療ではないため、原則、保険は適用されません。当クリニックでもワクチン接種は全額、患者様の自己負担です。あらかじめご了承ください。

- 予防接種やワクチンの前に、抗体検査を受けることはできますか?

- A.はい、当クリニックではワクチンだけでなく、抗体検査も受け付けています。「過去にワクチンを打ったかどうか忘れてしまった」などの理由で抗体の有無が明確でない方は、抗体検査もご検討ください。

News

お知らせ

-

2025/10/9

本日より、中絶手術のご対応を開始致します。